Memasuki akhir tahun 2020, banyak sekali informasi yang telah kita peroleh dari pengalaman selama menghadapi pandemi covid-19 selama kurang lebih 10 bulan berjalan ini. Selain korban jiwa yang sudah lebih dari 600 ribu dan kasus terinfeksi melebihi 17 juta yang tersebar di 215 negara, kita juga memperoleh banyak data dan penemuan yang dinamis, mengejutkan, terkadang mengkhawatirkan namun juga banyak informasi yang memberi rasa optimisme dan harapan mengenai berbagai hal dari penyakit ini dan virus penyebabnya. Informasi tersebut dapat berasal dari berbagai studi penelitian dan literatur, pengalaman langsung personel medis di berbagai institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dari seluruh dunia, maupun pendapat para ahli berdasarkan bidang ilmunya. Informasi tersebut diantaranya seperti struktur dan ciri khas virus novel coronavirus SARS-COV-2 dibanding virus corona lainnya maupun virus pada umumnya, perjalanan penyakit (patofisiologi dan patogenesis) dan efeknya pada tubuh, terapi yang secara klinis menunjukkan hasil efektif sembari menunggu pengembangan vaksin untuk pencegahan, maupun cara penularan, laju penyebaran, serta informasi epidemiologis lainnya yang diperlukan untuk menekan mata rantai penyebaran penyakit ini yang begitu cepat.

Ilustrasi bagaimana covid-19 (novel coronavirus) menyebabkan gangguan koagulasi darah :

Dari berbagai informasi yang terus berkembang dan bertambah tiap hari tersebut, sembari menunggu tersedianya secara luas vaksin yang efektif dan aman secara klinis, kami rasa akan bermanfaat apabila pada artikel ini kami akan mencoba membahas dari aspek sudut pandang dasar penyakit dan pendekatannya dalam penanganan dan penatalaksanaan pasien yang sudah dipastikan positif mengidap penyakit covid-19, serta walaupun kelak nanti vaksin sudah tersedia, diharapkan informasi ini akan bermanfaat bagi penanganan pasien yang tetap mengalami gejala dan tanda meskipun sudah divaksinasi, maupun di wilayah- wilayah yang belum terjangkau vaksin dan waktu penanganan dianggap mendesak.

Berdasarkan apa yang telah kami baca, alami, dengar, serta pelajari, dapat dirangkum kerusakan covid-19 terhadap tubuh terbagi menjadi 3 jalur utama yang penting:

Berdasarkan apa yang telah kami baca, alami, dengar, serta pelajari, dapat dirangkum kerusakan covid-19 terhadap tubuh terbagi menjadi 3 jalur utama yang penting:

- Inflamasi sistemik yang berakibat inflamasi pada multiorgan dan multijaringan (melalui reseptor ACE 2) sumber 1 sumber 2 sumber 3

- Pembentukan mukus patologis pada saluran nafas sumber 1 sumber 2 sumber 3

- Koagulopati yang serupa dengan DIC (Disseminated Intravascular coagulation) sumber 1 sumber 2 sumber 3

1. INFLAMASI SISTEMIK (MULTIORGAN)

Terdapat berbagai studi dan bukti klinis yang menunjukkan bahwa pada pasien covid-19 dapat terjadi inflamasi atau peradangan pada berbagai organ dan sistem baik pernafasan, pencernaan, kardiovaskuler, urinaria, persarafan dan lain sebagainya.

Pada saat ini, efek inflamasi COVID-19 pada paru-paru yang sangat berat telah terdokumentasikan dengan cukup banyak dan baik pada berbagai kasus, misalnya dengan ditemukannya peningkatan kadar CRP (C-Reactive Protein) maupun temuan GGO (Ground Glass Opacification/Opacity) pada hasil pemindaian CT SCAN. Selain pengaruh pada paru, berbagai dokter saat ini terus menemukan lebih banyak bukti lainnya mengenai kerusakan seiring infeksi yang terjadi pada sistem organ lain, seperti jantung, ginjal, dan hati.

Sementara adanya kemungkinan terjadinya hal ini yang dapat disebabkan oleh kondisi yang mendasari pasien tersebut sebelumnya, serta efek samping dari obat-obatan tertentu terus diselidiki, kemungkinan besar penyebab pada banyak pasien dengan penyakit ekstrapulmoner ini diduga kuat adalah "badai sitokin," atau cytokine storm, di mana sistem kekebalan pasien merespons secara berlebihan terhadap infeksi. Pelepasan sitokin yang meluas dapat menyebabkan kerusakan sel, organ, maupun jaringan.

Badai sitokin atau cytokine storm sering disebut juga sebagai hypercytokemia (hipersitokemia) dan cytokine release syndrome (CRS) atau sindrom pelepasan sitokin, adalah ekspresi sistemik berlebihan dari sistem kekebalan yang sehat dan kuat yang menghasilkan pelepasan lebih dari 150 mediator inflamasi yang diketahui (sitokin, radikal bebas oksigen, faktor koagulasi dan lain sebagainya), dalam hal Covid-19 kenaikan biomarker yang dominan adalah CRP, LDH, D-dimer, cardiac troponin, IL-6, dan ferritin. Sumber

Kemungkinan penyebab lain adalah temuan bahwa virus SARS-COV-2 menyerang seluruh reseptor ACE2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2) yang terdapat pada berbagai organ dan jaringan pada tubuh. Sumber

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) adalah enzim yang antara lain melekat pada membran sel di paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Fungsi ACE2 diantaranya menurunkan tekanan darah dengan mengkatalisis hidrolisis angiotensin II (sebuah peptida vasokonstriksi) menjadi angiotensin (sebuah vasodilator). ACE2 melawan aktivitas enzim pengonversi angiotensin terkait (ACE) dengan cara mengurangi jumlah angiotensin-II dan meningkatkan Ang (1-7) menjadikannya target obat yang menjanjikan untuk mengobati penyakit kardiovaskular.

ACE2 terdapat di sebagian besar organ, ACE2 melekat pada membran sel terutama sel-sel alveolar paru tipe II, enterosit dari usus kecil, sel endotel arteri dan vena dan sel otot polos arteri di sebagian besar organ. Ekspresi ACE2 mRNA juga ditemukan di korteks serebral, striatum, hipotalamus, dan batang otak. Ekspresi ACE2 di neuron kortikal dan glia membuat mereka rentan terhadap serangan SARS-CoV-2, yang merupakan dasar yang memungkinkan terjadinya anosmia (kehilangan daya cium dan mengecap) dan insiden defisit neurologis yang terlihat pada pasien COVID-19. Karena anosmia dan dysgeusia terlihat di awal pada banyak pasien COVID-19, kelainan atau gangguan ACE2 ini disarankan untuk dianggap sebagai petunjuk indikator yang mengarah pada COVID-19, yang kemudian dinyatakan sebagai "gejala signifikan" pada COVID-19 oleh Akademi THT-Bedah Kepala dan Leher Amerika.

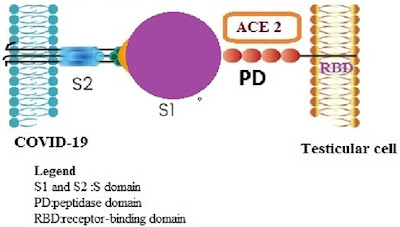

Masuknya virus kedalam sel dimulai ketika enzim permukaan virus yang disebut Spike (S) glikoprotein pada virus berikatan dengan angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) yang terletak di membran sel inang (Hoffmann et al., 2020; Wang et al., 2020). Protein S mengandung dua wilayah domain yang berbeda: S1 dan S2, masing-masing memiliki perannya sendiri dalam masuknya virus. Domain S1 adalah bagian yang berikatan langsung dengan reseptor ACE2 inang sedangkan domain S2 membantu virus untuk berfusi dengan membran sel target menggunakan elemen fungsionalnya (Glowacka et al., 2011; Hoffmann et al., 2020). Proses ini juga dimediasi oleh Transmembrane Serine Protease 2 (TMPRSS2) yang terletak di permukaan membran sel target yang digunakan untuk priming protein S yang menyebabkan masuknya virus (Hoffmann et al., 2020; Shen, Mao, Wu, Tanaka , & Zhang, 2017; Wang et al., 2020).

Ketika fusi virus dengan membran sel target terjadi, virus melepaskan genomnya dan menggunakan organel sel inang untuk mereplikasi RNA-nya dan melepaskan virion dewasa baru untuk menargetkan sel lain (Boopathi, Poma, & Kolandaivel, 2020; Jiang, Hillyer, & Du, 2020)

Salah satu teori terbaru mengenai mekanisme patogenesis mengusulkan bahwa virus SARS ‐ CoV ‐ 2 menggunakan 'angiotensin ‐ converting enzyme 2' (ACE2) sebagai reseptor untuk masuk ke sel manusia (Lu et al., 2020), yang mirip dengan mekanisme masuknya SARS‐CoV ke dalam sel (Dimitrov, 2003). Domain ekstraseluler ACE2 adalah reseptor permukaan sel untuk glikoprotein (domain S) pada amplop SARS‐CoV‐2 (Lu et al., 2020). Glikoprotein virus terdiri dari domain eksoseluler, domain transmembran, dan domain intraseluler. Domain eksoseluler dibentuk oleh unit S1 yang terikat ke domain peptidase ACE2 (PD) melalui domain pengikat reseptor / Receptor Binding Domain (RBD; Lu et al., 2020); unit S2 kedua memfasilitasi fusi membran secara bersamaan dengan pengikatan reseptor virus (Lu et al., 2020;). Domain PD memecah angiotensin I menjadi angiotensin‐ (1‐9), yang kemudian diubah menjadi angiotensin (1‐7) oleh enzim lain (ACE; Dimitrov, 2003). ACE2 juga dapat secara langsung mengubah angiotensin II menjadi angiotensin (1-7) (Dimitrov, 2003). Angiotensin II berikatan dengan reseptor ART1 dan dapat menyebabkan inflamasi dan fibrosis. ACE2 (seharusnya) melawan aktivasi sistem rennin-angiotensin klasik (RAS) dan melindungi dari kerusakan organ.

Dalam proses infeksi COVID-19, reseptor ACE2 terisi dengan mengikat virus, sehingga meningkatkan ketersediaan angiotensin II, yang tidak dapat diubah (Dimitrov, 2003). Kelebihan angiotensin II menjelaskan gejala paru yang merupakan karakteristik COVID-19. Proses tersebut diblokir oleh konversi angiotensin II menjadi angiotensin (1-7) oleh ACE2. Angiotensin (1-7) berikatan dengan reseptor ART2 dan reseptor MAS (Dimitrov, 2003).

Ilustrasi ikatan antara virus dan sel dalam hal ini dicontohkan dengan reseptor ACE2 pada sel testis

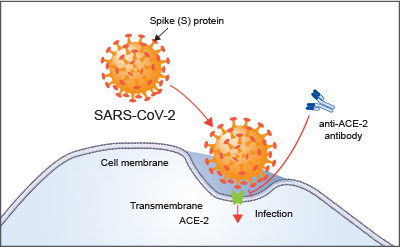

ACE-2 merupakan reseptor sel inang yang dipercaya memediasi infeksi virus SARS-COV-2, virus penyebab COVID-19. Diduga pengobatan dengan antibodi anti-ACE2 dapat mengganggu interaksi antara reseptor dan virus ini.

Pemahaman akan adanya hubungan dari ACE dengan virus SARS-COV2, memunculkan pemikiran akan adanya manfaat dari reseptor ACE2 terhadap penanganan pasien Covid-19, seperti yang diulas pada artikel ini.

Pemahaman akan adanya hubungan dari ACE dengan virus SARS-COV2, memunculkan pemikiran akan adanya manfaat dari reseptor ACE2 terhadap penanganan pasien Covid-19, seperti yang diulas pada artikel ini.

Ilustrasi bagaimana virus SARS-CoV-2 menggunakan reseptor ACE2 untuk memasuki sel inang pada pasien Covid-19

Peradangan Jantung

Adanya hubungan kerusakan jantung dengan infeksi virus telah dapat dibuktikan dimasa lalu, tetapi menurut berbagai penelitian SARS-CoV-2 tampaknya virus jenis ini cukup berbahaya dalam hal potensi menimbulkan kerusakan jantung. Sumber

Pasien dengan kondisi patologis jantung yang diketahui sebelumnya terus berada pada kelompok risiko terbesar untuk komplikasi kardiovaskular dan pernafasan yang terkait covid-19, diikuti oleh mereka dengan kondisi yang sebelumnya memiliki kelainan namun tidak terdiagnosis yang kemudian dibuka kedoknya oleh virus ini. Beberapa pasien dengan plak lemak tanpa gejala di dalam pembuluh jantung mungkin mendapati plak tersebut tidak stabil oleh demam dan peradangan.

Sekelompok pasien dengan COVID-19 yang sebelumnya sehat dan tidak memiliki masalah jantung yang mendasarinya sekarang juga ditemukan mengalami peradangan otot jantung yang mendadak akibat serangan langsung oleh virus. Peradangan ini dapat menyebabkan gangguan irama dan kerusakan otot, mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh.

Badai sitokin diduga sebagai pendorong pada pasien jenis ini. Untungnya, jenis reaksi ini relatif jarang terjadi terhadap populasi pasien COVID-19 secara keseluruhan.

Pengobatan dengan inhibitor sitokin telah menunjukkan beberapa harapan perbaikan penyakit, tetapi pengobatan tersebut disertai dengan risiko yang melekat. Inhibitor sitokin, seperti inhibitor interleukin (IL) -6, dapat menekan sistem kekebalan pasien pada saat dibutuhkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan pada jenis obat ini pada pasien yang berjuang melawan infeksi yang aktif.

Seperti kami kemukakan sebelumnya, virus covid-19 menempel pada angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), yang ditemukan dalam sel-sel paru-paru. Ini memungkinkan virus untuk menyerang dan menyebabkan penyakit pernapasan. Akan tetapi, ACE2 juga ditemukan pada otot jantung dan sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Selain itu, ACE2 adalah bagian dari sistem renin-angiotensin-aldosteron, yang mengatur fungsi kardiovaskular, fungsi ginjal, dan tekanan darah.

Mengingat hubungan dengan ACE2, para peneliti mengungkapkan bahwa COVID-19 dapat mengakibatkan kerusakan jantung secara langsung. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Provinsi Wuhan, Cina, hampir 20% pasien rawat inap dengan COVID-19 menunjukkan tanda-tanda kerusakan jantung. Setengah dari pasien dengan kerusakan jantung meninggal, dibandingkan dengan 4,5% dari COVID-19 pasien tanpa kerusakan jantung.

ACE inhibitor dan angiotensin II receptor blocker biasanya diresepkan untuk pasien dengan gejala kardiovaskular yang mendasarinya. Namun, beberapa model hewan menunjukkan bahwa penggunaan obat ini dapat meningkatkan risiko penyakit parah pada pasien dengan COVID-19.

Efek Neurologis

Berbagai kasus covid-19 di seluruh dunia menunjukkan gejala gangguan neurologis pada pasien dari rentang ringan hingga cukup berat. Dokter di China baru-baru ini menemukan COVID-19 dapat merusak SSP (Sistem Saraf Pusat).

Seorang pasien laki-laki berusia 56 tahun dengan gejala COVID-19 parah yang tidak mengalami perbaikan dengan pengobatan regular (yang diterapkan pada pasien lain) mengalami penurunan kesadaran meskipun temuan CT Scannya normal. Pengurutan gen / DNA sequencing dari sampel CSF (cairan otak dan tulang belakang/cerebrospinal) menunjukkan adanya SARS-CoV-2.Setelah menerima pengobatan untuk ensefalitis virus, gejala neurologis pasien berangsur-angsur mereda. Sementara itu, di Detroit, seorang pasien wanita diidentifikasi memiliki kasus pertama COVID-19 terkait ensefalopati hemoragik nekrotikans akut yang diduga kuat berhubungan dengan virus ini. Selain batuk dan demam, pasien mengalami kebingungan, kelesuan, dan disorientasi. Temuan pencitraannya sesuai dengan sindrom sitokin.

Menurut suatu penelitian dari University College London (UCL) yang diterbitkan dalam jurnal Brain, tim peneliti mengidentifikasi satu kondisi peradangan yang langka dan terkadang fatal, yang dikenal sebagai ADEM (Acute Disseminated Encephalomyelitis), yang tampaknya meningkat dalam prevalensi karena pandemi ini.

Beberapa pasien dalam penelitian ini tidak mengalami gejala pernapasan yang parah, namun justru gangguan neurologis adalah presentasi/gejala pertama dan utama kasus Covid-19 mereka.

Penulis contributor senior dr. Michael Zandi (UCL Queen Square Institute of Neurology dan University College London Hospitals NHS Foundation Trust) mengatakan: “Kami mengidentifikasi jumlah orang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, dengan kondisi neurologis seperti peradangan otak, yang tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keparahan dari gejala kelainan pernapasan (pada pasien yang bersangkutan).”

“Kita harus siaga dan mewaspadai komplikasi ini pada orang yang pernah menderita Covid-19. Apakah kita akan melihat epidemi dalam skala besar kerusakan otak yang terkait dengan pandemi - mungkin mirip dengan wabah ensefalitis lethargica pada 1920-an dan 1930-an setelah pandemi influenza 1918 - masih harus dilihat. "

Studi ini memberikan laporan rinci mengenai gejala neurologis dari 43 orang (usia 16-85) yang dirawat di Rumah Sakit Nasional untuk Neurologi dan Bedah Saraf, UCLH, yang telah mengkonfirmasi atau diduga Covid-19.

Para peneliti mengidentifikasi 10 kasus ensefalopati transien (disfungsi otak sementara) dengan delirium, yang sesuai dengan penelitian lain yang menemukan bukti delirium dengan agitasi. Ada juga 12 kasus peradangan otak, delapan kasus stroke, dan delapan lainnya dengan kerusakan saraf, terutama sindrom Guillain-Barré (yang biasanya terjadi setelah infeksi pernapasan atau gastrointestinal).

Sebagian besar (sembilan dari 12 kasus) dari mereka dengan kondisi peradangan otak didiagnosis dengan ensefalomielitis diseminata akut (ADEM). ADEM jarang dan biasanya terlihat pada anak-anak dan dapat dipicu oleh infeksi virus: tim di London biasanya melihat sekitar satu pasien dewasa dengan ADEM per bulan, tetapi itu meningkat menjadi setidaknya satu per minggu selama masa studi, yang menurut para peneliti adalah peningkatan yang mengkhawatirkan.

Virus yang menyebabkan Covid-19, SARS-CoV-2, tidak terdeteksi dalam cairan otak serebrospinal dari setiap pasien yang dites, menunjukkan bahwa virus tidak secara langsung menyerang otak untuk menyebabkan penyakit neurologis. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui patofisiologi dan mengidentifikasi mengapa pasien mengalami komplikasi ini.

Pada beberapa pasien, para peneliti menemukan bukti bahwa peradangan otak kemungkinan disebabkan oleh respon imun terhadap penyakit, menunjukkan bahwa beberapa komplikasi neurologis dari Covid-19 mungkin berasal dari respon imun daripada virus itu sendiri.

Temuan ini menambah deskripsi klinis dan detail pada penelitian terbaru lainnya, yang juga melibatkan dr Zandi dan rekan penulis dr Hadi Manji (Institut Neurologi dan UCLH Queen Square UCLH) mengidentifikasi 153 orang dengan komplikasi neurologis dari Covid-19. Makalah ini juga menegaskan temuan yang dilaporkan sebelumnya dari jumlah pasien stroke yang lebih tinggi dari perkiraan yang dihasilkan dari kekakuan darah yang berlebihan pada pasien COVID-19.

Kontibutor penulis dr. Ross Paterson (UCL Queen Square Institute of Neurology) mengatakan: “Mengingat bahwa penyakit ini hanya ada selama beberapa bulan, kita mungkin belum tahu apa kerusakan jangka panjang yang dapat disebabkan Covid-19.”

“Dokter perlu mewaspadai kemungkinan adanya efek neurologis, karena diagnosis dini dapat memperbaiki hasil akhir pasien. Orang yang pulih dari virus harus mencari nasihat kesehatan profesional jika mereka mengalami gejala neurologis,” tambahnya.

Penulis Kontributor dr. Rachel Brown (UCL Queen Square Institute of Neurology dan UCL Infection & Immunity) mengatakan: "Penelitian kami meningkatkan pemahaman tentang berbagai cara yang berbeda di mana Covid-19 dapat mempengaruhi otak, yang akan menjadi yang terpenting dalam upaya kolektif untuk mendukung dan mengelola pasien dalam perawatan dan pemulihan mereka. "

Penulis kontributor senior dr. Hadi Manji mengatakan: “Studi kami menggabungkan, untuk pertama kalinya, pembahasan presentasi klinis pasien dengan penyakit neurologis Covid-19 dengan MRI dan fitur laboratorium termasuk, dalam satu kasus, biopsi otak.”

“Kami sekarang membuat templat untuk peneliti lain di seluruh dunia, memfasilitasi penelitian terkoordinasi untuk mengoptimalkan diagnosis dan perawatan komplikasi ini, yang hingga saat ini, terbukti sulit. Selain itu, pasien akan membutuhkan tindak lanjut jangka panjang. ", ungkap dokter Manji.

Para peneliti didukung oleh Institut Nasional untuk Penelitian Kesehatan Pusat Penelitian Biomedis UCLH, Dewan Penelitian Medis, Asosiasi Alzheimer, dan Lembaga Penelitian Dementia Inggris.

Gangguan dan Kelainan Ginjal

Hampir setengah dari semua pasien dengan COVID-19 memiliki bukti dalam pemeriksaan darah atau protein dalam urin, yang mengindikasikan kerusakan ginjal dini, menurut Alan Kliger, MD, seorang nefrolog di Yale University. Selain itu, data awal menunjukkan bahwa sekitar 15% hingga 30% pasien dengan COVID-19 di ICU di New York dan Wuhan, Cina, memerlukan dialisis atau terapi penggantian ginjal terus menerus. Situasi di New York pada bulan Maret-April begitu mengerikan sehingga ada kekurangan personel yang dapat memberikan perawatan, serta kekurangan mesin dan cairan steril.

Sementara para ahli menekankan bahwa masih terlalu dini untuk mencapai kesimpulan yang pasti, tampaknya virus tersebut secara langsung menyerang ginjal.

Beberapa orang yang menderita kasus COVID-19 parah menunjukkan tanda-tanda kerusakan ginjal, bahkan mereka yang tidak memiliki masalah ginjal yang mendasarinya (komorbiditas) sebelum terinfeksi virus corona. Laporan awal mengatakan bahwa hingga 30% pasien yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 di China dan New York mengalami cedera ginjal sedang atau parah. Laporan dari dokter di New York mengatakan persentasenya bisa lebih tinggi.

Tanda-tanda masalah ginjal pada penderita COVID-19 antara lain tingginya kadar protein dalam urin dan hasil laboratorium darah yang tidak normal.

Kerusakan ginjal, dalam beberapa kasus, cukup parah sehingga memerlukan dialisis. Beberapa rumah sakit yang mengalami lonjakan pasien yang sangat sakit dengan COVID-19 telah melaporkan bahwa mereka kekurangan mesin dan cairan steril yang diperlukan untuk melakukan prosedur ginjal ini (cuci darah).

“Banyak pasien dengan COVID-19 parah adalah pasien dengan kondisi kronis yang berdampingan, termasuk tekanan darah tinggi dan diabetes. Keduanya meningkatkan risiko penyakit ginjal,” kata C. John Sperati, M.D., M.H.S. seorang nefrolog dari universitas Johns Hopkins.

Tetapi Sperati dan dokter lainnya juga melihat kerusakan ginjal pada orang yang tidak memiliki masalah ginjal sebelum mereka terinfeksi virus.

Bagaimana COVID-19 merusak ginjal?

Dampak COVID-19 pada ginjal masih belum jelas. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang sedang dieksplorasi oleh dokter dan peneliti:

a. Coronavirus mungkin menargetkan sel ginjal

Virus itu sendiri menginfeksi sel-sel ginjal. Sel ginjal memiliki reseptor yang memungkinkan virus corona baru untuk melekat padanya, menyerang, dan membuat salinan dirinya sendiri, berpotensi merusak jaringan tersebut. Reseptor serupa (ACE2) ditemukan di sel paru-paru dan jantung, di mana virus korona baru terbukti menyebabkan cedera.

b. Terlalu sedikit oksigen dapat menyebabkan gagal fungsi ginjal

Kemungkinan lain adalah masalah ginjal pada pasien dengan virus korona baru ini disebabkan oleh rendahnya kadar oksigen (saturasi oksigen) dalam darah yang tidak normal, akibat pneumonia yang biasa terlihat pada kasus penyakit yang parah.

c. Badai sitokin dapat merusak jaringan ginjal

Reaksi tubuh terhadap infeksi mungkin juga bertanggung jawab. Respons kekebalan terhadap virus korona baru bisa menjadi ekstrem pada beberapa orang, menyebabkan apa yang disebut badai sitokin.

Ketika itu terjadi, sistem kekebalan mengirimkan aliran sitokin ke dalam tubuh. Sitokin adalah protein kecil yang membantu sel berkomunikasi saat sistem kekebalan melawan infeksi. Tapi masuknya sitokin dalam jumlah besar yang tiba-tiba ini dapat menyebabkan peradangan parah. Dalam upaya membunuh virus yang menyerang, reaksi peradangan ini dapat merusak jaringan sehat, termasuk ginjal.

d. COVID-19 menyebabkan pembekuan darah yang mungkin menyumbat aliran ginjal

Ginjal bekerja seperti filter yang menyaring racun, cairan berlebih dan produk limbah dari tubuh. COVID-19 dapat menyebabkan pembentukan gumpalan kecil di aliran darah, yang dapat menyumbat pembuluh darah terkecil di ginjal dan merusak fungsinya.

Banyak orang yang mengidap COVID-19 terbukti mengalami kerusakan ginjal, atau cedera ginjal akut / Acute Kidney Injury (AKI). Peneliti baru-baru ini mengevaluasi kejadian, faktor risiko, dan prognosis AKI pada orang dewasa dengan COVID-19. Temuan mereka muncul dalam artikel CJASN.

Sebuah penelitian dilakukan di rumah sakit Tongji di Wuhan, China, yang ditugaskan untuk menangani kasus COVID-19 parah oleh pemerintah setempat. Penyelidik yang dipimpin oleh Gang Xu, PhD dan Shuwang Ge, MD menganalisis informasi yang berkaitan dengan 1392 pasien yang dinyatakan positif virus penyebab COVID-19.

Tim menemukan bahwa, pada pasien dengan COVID-19, AKI jarang terjadi, tetapi dikaitkan dengan risiko tinggi kematian di rumah sakit. Tujuh persen pasien mengalami AKI selama rawat inap, sebagian besar dalam 7 hari setelah masuk rumah sakit. Angka kematian di rumah sakit adalah 10% pada pasien tanpa AKI vs 72% pada pasien dengan AKI. Setelah disesuaikan dengan faktor pembaur yang potensial lainnya, AKI dikaitkan dengan risiko kemungkinan kematian 5 kali lebih tinggi saat di rumah sakit. Selain itu, risiko kematian lebih tinggi seiring dengan tingkat keparahan AKI yang lebih besar.

Faktor-faktor yang terkait dengan risiko terjadinya AKI yang lebih tinggi termasuk penyakit COVID-19 yang parah, kadar kreatinin dalam darah yang tinggi (indikator disfungsi ginjal), kadar sel imun tertentu dalam darah rendah, dan kadar protein fragmen darah tinggi yang menunjukkan peningkatan gangguan pembentukan gumpalan darah dan penguraiannya.

“Sebelum penelitian ini, informasi mengenai karakteristik epidemiologi dan hasil yang terkait dengan AKI pada pasien dengan COVID-19 terbatas,” kata Dr. Xu. "Hasil kami menunjukkan bahwa AKI sangat terkait dengan kematian, dan pemantauan AKI yang cermat diperlukan pada awal perjalanan infeksi."

Catatan editorial yang menyertai bahwa penelitian tambahan diperlukan untuk menyelidiki mengapa AKI dikaitkan dengan risiko kematian dini yang begitu tinggi pada pasien dengan COVID-19.

Hati dan Saluran Pencernaan

Kerusakan hepar dikarenakan virus menyerang langsung atau karena pengobatan?

Kerusakan hepar dikarenakan virus menyerang langsung atau karena pengobatan?

COVID-19 dilaporkan menyebabkan diare, muntah, dan gejala gastrointestinal (GI) lainnya pada sekitar setengah dari semua pasien. Pasien dengan gejala gastrointestinal juga dapat mengalami batuk dan sebaliknya, tetapi satu gejala biasanya muncul beberapa hari sebelum yang lain. Beberapa pasien juga terbukti menunjukkan kelainan pada hepar (hati) baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik lainnya.

Hepatitis virus akut juga telah ditemukan pada beberapa pasien yang berjuang melawan COVID-19. Gangguan liver diduga diakibatkan oleh dua penyebab terbesar yaitu kerusakan langsung virus terhadap sel hepar maupun justru diakibatkan oleh banyaknya pengobatan yang membombardir pasien saat menjalani terapi Covid-19.

Sebagai contoh, para peneliti mendokumentasikan kasus seorang wanita berusia 59 tahun di Long Island, NY, yang mengalami urin gelap yang kemudian didiagnosis sebagai virus hepatitis akut. Setelah mengalami batuk, dokter mengkaitkannya dengan COVID-19. Laporan dari Tiongkok juga mengikat COVID-19 dengan kerusakan hati.

Kerusakan langsung ke hati :

Kerusakan hati pada pasien COVID-19 mungkin disebabkan oleh virus yang langsung menginfeksi sel hati. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa beberapa virus yang terutama menyerang saluran pernapasan bagian atas juga mempengaruhi hati, seperti SARS-CoV, yang menyebabkan SARS, dan MERS-CoV, yang menyebabkan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Dalam studi oleh Greenough et al, 90% dari pasien yang terinfeksi SARS-CoV mengalami penurunan limfosit, 25% mengalami diare, dan 66% mengalami peningkatan konsentrasi enzim hati dalam plasma. Perhatian harus diberikan pada peningkatan enzim hati, dan lesi hati pada para pasien ini. Sel hati yang mengekspresikan protein SARS-CoV ditemukan pada pasien SARS yang telah meninggal. Ini menunjukkan kemungkinan infeksi virus langsung pada sel hati. Selain itu, hasil otopsi pada pasien SARS menunjukkan sejumlah besar sel hati mitosis, degenerasi hepatosit berbentuk balon, inflamasi ringan, infiltrasi limfosit sedang, steatosis, dan nekrosis lobular sentral, disertai apoptosis yang jelas. Dengan membandingkan kasus kerusakan hati yang disebabkan oleh SARS-CoV dan MERS-CoV, Xu et al menunjukkan bahwa infeksi virus corona manusia yang sangat patogen dapat secara langsung menyebabkan kerusakan hati, atau mungkin disebabkan oleh reaksi imuno-patologis yang disebabkan oleh respon inflamasi yang berlebihan.

Pada tahap awal infeksi SARS-CoV-2, sekitar 2% -10% pasien COVID-19 memiliki RNA SARS-CoV-2 positif dalam sampel tinja dan darah, disertai gejala gastrointestinal seperti diare, sakit perut, mual dan muntah, yang menunjukkan bahwa virus dapat menginfeksi sel hati. Chau et al mendemonstrasikan dalam penelitian mereka bahwa biopsi hati pasien SARS menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sel mitosis, serta eosinofil dan sel hati menyerupai balon, yang mengindikasikan bahwa SARS-CoV dapat menyebabkan apoptosis sel hati dan dengan demikian menyebabkan kerusakan hati. Studi oleh Tan et al menunjukkan bahwa suatu protein spesifik SARS-CoV yaitu 7a dapat menginduksi apoptosis sel di organ yang berbeda (termasuk paru-paru, ginjal dan hati) melalui jalur yang bergantung pada Caspase (suatu enzim protease), yang selanjutnya semakin mengkonfirmasi kemungkinan serangan langsung virus SARS-CoV2 kepada jaringan hati dan menyebabkan kerusakan hati.

ACE2 adalah reseptor virus korona pada sel inang yang menyebabkan kelainan SARS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 juga dapat mengikat reseptor ACE2, memungkinkan virus untuk bereplikasi di dalam sel. Selain itu, tingkat ekspresi ACE2 sangat rendah dalam sel hati, terhitung 2,6% dari total jumlah sel, tetapi sangat spesifik dalam sel saluran empedu (59,7%), yang mirip dengan tingkat ekspresi pada sel target utama ( sel alveolar tipe II) dari SARS-CoV dan SARS-CoV-2 di paru-paru. Oleh karena itu, novel coronavirus tidak serta merta menginfeksi sel-sel hati secara langsung, tetapi menyebabkan disfungsi saluran empedu dengan cara berikatan dengan sel-sel saluran empedu (melalui reseptor ACE2), yang berperan penting dalam regenerasi hati dan respon imun. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kerusakan hati juga dapat disebabkan oleh kerusakan sel saluran empedu yang disebabkan oleh COVID-19.

Selain itu, menurut Hu et al dan Cao et al, badai sitokin yang disebabkan oleh respon imun yang berlebihan yang diinduksi oleh virus juga dapat menjadi salah satu jalur kerusakan hati. Pada kebanyakan pasien dengan COVID-19 yang parah, ada peningkatan abnormal pada sitokin proinflamasi serum. Sebagai contoh, Liu et al mengamati badai sitokin inflamasi pada 40 pasien COVID-19 yang dikonfirmasi, 13 di antaranya dengan COVID-19 parah mengalami penurunan jumlah limfosit yang cukup signifikan dan berlangsung terus menerus serta peningkatan jumlah neutrofil. Secara khusus lagi, tingkat interleukin (IL) -1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, dan interferon-γ pada pasien sakit kritis terus meningkat pada pemeriksaan darah perifer. Selain itu, jumlah sel T dan tingkat sitokin pada pasien dengan COVID-19 parah kembali ke tingkat yang sama dengan pasien dengan gejala ringan seiring dengan perbaikan bertahap pada penyakit. Lu et al mengusulkan bahwa limfositopenia dan tingkat protein C-reaktif (CRP) berkorelasi secara independen dengan cedera hati pada pasien COVID-19, yang menunjukkan bahwa mekanisme utama mungkin melibatkan badai sitokin inflamasi. Cao et al menunjukkan bahwa badai sitokin dapat menyebabkan syok dan kerusakan jaringan pada organ seperti jantung, hati dan ginjal, dan gagal napas pada kasus yang parah. Selain itu, perubahan patologis seperti atrofi limpa dan nekrosis kelenjar getah bening ditemukan, yang menunjukkan cedera yang dimediasi oleh sistem imun.

Gangguan fungsi hepar

Cukup menarik untuk mengetahui pola kerusakan hati pada COVID-19. Kerusakan hati oleh COVID-19 dapat dikaitkan dengan efek sitopatik langsung dari virus, reaksi kekebalan yang tidak terkontrol, sepsis, atau cedera hati yang disebabkan obat. Mengingat ekspresi reseptor ACE2 yang lebih tinggi dalam kolangiosit (sel empedu), hati adalah target potensial untuk SARS-CoV-2. Selain itu, COVID-19 dapat menyebabkan perburukan penyakit hati kronis yang mendasari, yang menyebabkan dekompensasi hati dan gagal hati akut-ke-kronis, dengan tingkat kematian yang lebih tinggi.

Menurut ringkasan penelitian yang diterbitkan Journal of Hepatology Volume 73, Issue 5, secara keseluruhan, 2–11% pasien dengan COVID-19 dilaporkan memiliki penyakit hati kronis yang mendasari (underlying) dan 14-53% dengan COVID-19 berkembang menjadi disfungsi hati, terutama mereka yang menderita penyakit COVID-19 yang berat dan parah. Disfungsi hati secara signifikan lebih tinggi pada pasien sakit kritis dan dikaitkan dengan hasil outcome yang buruk.

Dengan bukti saat ini, jelas bahwa peningkatan enzim hati diamati terutama pada kasus COVID-19 yang parah dan kritis. Peningkatan AST tercatat pada 8/13 (62%) pasien di ICU dibandingkan dengan 7/28 (25%) di pengaturan non-ICU.24 Tingkat puncak alanine aminotransferase (ALT) dan Aspartate transaminase (AST) yang dicatat adalah masing-masing, 7.590 U/L dan 1.445 U/L, ini terjadi pada COVID-19 yang parah. Menariknya, proporsi peningkatan enzim yang lebih tinggi tercatat pada pasien yang menerima terapi lopinavir / ritonavir (56,1% vs 25%). Tidak jelas apakah peningkatan enzim hati disebabkan oleh penyakit itu sendiri atau kerusakan hati akibat obat pada populasi ini. Ada kemungkinan efek kerusakan hati akibat badai sitokin inflamasi pada COVID-19 yang parah juga terjadi.

Penyakit Hati yang mendasari (Underlying liver abnormality)

Berbicara mengenai underlying disease atau penyakit hati yang mendasari, terdapat fakta menarik pasien di Amerika Serikat memiliki kemungkinan mengalami sustained damage pada hepar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien di China setidaknya itu ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yale Liver Centre. Analisis data dari China menunjukkan bahwa sekitar 15% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit memiliki hasil tes hati yang tidak normal. Namun, 42-67% dari pasien dalam penelitian Yale memiliki tes abnormal saat masuk ke rumah sakit, tergantung dari dua enzim hati yang diukur tes tersebut.

Selama dirawat di rumah sakit, angka ini meningkat menjadi 62% dan 83%.

Para peneliti tidak yakin mengapa hati pasien COVID-19 di AS lebih cenderung mengalami kerusakan, tetapi perbedaan pola makan dan minum minuman beralkohol yang mendasari antara populasi China dan AS diduga mungkin menjadi penyebabnya.

“Kami dapat berspekulasi bahwa pasien AS mungkin mengalami peningkatan faktor risiko lain, seperti penyakit hati berlemak alkoholik atau non-alkohol,” kata penulis studi senior Dr. Joseph Lim, direktur Program Hepatitis Viral Yale.

Penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD) memiliki kaitan dengan obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kadar kolesterol tinggi. National Institutes of Health (NIH) memperkirakan bahwa 30-40% orang dewasa di AS menderita NAFLD. Selain itu, jutaan orang mengalami infeksi hati kronis akibat hepatitis B dan hepatitis C.

Ketika para peneliti melihat catatan medis pasien, mereka menemukan bahwa sekitar seperempat dari mereka memiliki tes hati yang tidak normal sebelum tertular SARS-CoV-2. Terlepas dari apakah mereka mengalami masalah hati sebelum atau setelah dirawat di rumah sakit karena COVID-19, memiliki hasil tes yang tidak normal pada hati dikaitkan dengan resiko hasil yang lebih buruk dari penyakit coronavirus ini.

Setelah menyesuaikan faktor risiko lain - termasuk usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh (BMI), dan keberadaan diabetes - para peneliti menemukan bahwa pasien dengan tes hati yang abnormal lebih mungkin membutuhkan perawatan intensif, lebih cenderung memerlukan ventilasi mekanis, dan lebih mungkin untuk terjadinya fatalitas.

Penulis penelitian menulis bahwa kemungkinan ini mencerminkan kerusakan langsung oleh virus di tempat lain di tubuh, daripada kerusakan pada hati itu sendiri. Meskipun sel hati membawa reseptor ACE2 yang digunakan virus untuk masuk ke sel, analisis para peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar kerusakan disebabkan oleh peradangan akibat infeksi di tempat lain - yaitu saluran empedu.

Dalam suatu penghimpunan data terbaru dari suatu wilayah di Wuhan, yang dilakukan oleh Wang dan rekan, 4 pasien (2,9%) dengan COVID-19 memiliki penyakit hati kronis yang mendasari. Studi lain dari China menunjukkan bahwa 23 (2,1%) pasien positif HBsAg, di antaranya hanya satu yang menderita COVID-19 parah. Menariknya, sebuah penelitian dari luar Wuhan oleh Xu dan rekannya mengidentifikasi 26 pasien dengan COVID-19 yang 11% -nya memiliki penyakit hati kronis yang mendasari. Dalam penelitian lain, membandingkan 113 orang yang tidak selamat dan 161 yang selamat menunjukkan bahwa 4% memiliki hepatitis B kronis yang mendasari. Kasus cedera hati akut dilaporkan pada 13 (5%) dari 274 pasien yang di antaranya itu 10 (76,9%) meninggal.

Histologi hepar pada pasien covid-19

Xu dkk. melaporkan temuan post-mortem pertama dari seorang pasien yang meninggal karena COVID-19 parah. Dalam studinya, histologi hati menunjukkan adanya steatosis mikrovesikuler sedang dan infiltrat inflamasi ringan di lobulus hati dan saluran portal. Namun, pada tahap ini, tidak jelas apakah perubahan ini terkait dengan infeksi virus atau obat. Selain itu, pemeriksaan darah tepi menunjukkan sel CD4 dan CD8 yang secara signifikan berkurang tetapi hiper-reaktif dalam keadaan proinflamasi, dengan peningkatan sel T CD4 CCR6 + Th17 dan granulasi sitotoksisitas dalam sel CD8, yang juga dapat berkontribusi pada disfungsi hepatoseluler.

Dalam laporan lain oleh Tian S et al., Biopsi hati post-mortem pada 4 pasien dengan COVID-19 menunjukkan dilatasi sinusoidal ringan dan steatosis makrovesikular fokal. Terdapat infiltrasi limfositik lobular ringan, yang tidak signifikan pada area portal. SARS-CoV-2 RNA berhasil diisolasi dari jaringan hati melalui RT-PCR pada salah satu pasien. Meskipun epitel saluran empedu menunjukkan tingkat reseptor ACE2 yang lebih tinggi, tidak banyak bukti yang menunjukkan kerusakan saluran empedu.

Selama wabah SARS-CoV pada tahun 2002, 23% hingga 60% pasien mengalami disfungsi hati dan hanya sedikit pasien yang menjalani biopsi hati. Saat itu biopsi menunjukkan peradangan limfositik lobular ringan sampai sedang, pembengkakan hepatosit dan apoptosis. Ciri yang paling menonjol adalah angka mitosis tinggi yang menunjukkan keadaan berkembang biak dengan cepat (Ki-67 positif). Indeks proliferasi Ki hepatosit pada infeksi hepatitis C kronis sekitar 0,45 hingga 1% menunjukkan fase replikasi tinggi hepatosit pada infeksi hepatitis C kronis. Studi imunohistokimia menunjukkan bahwa indeks proliferasi Ki hepatosit selama infeksi SARS-CoV jauh lebih tinggi dibandingkan selama infeksi hepatitis C kronis dan regenerasi hati. Indeks mitosis mungkin karena penghentian siklus sel setelah infeksi SARS-CoV. Ada kemungkinan COVID-19 memiliki patogenesis yang serupa.

Kerusakan hati akibat efek samping pengobatan?

Sebuah penelitian di Yale Liver centre mengungkap bahwa terdapat hubungan antara kerusakan hati dan beberapa obat yang digunakan dokter untuk mengobati COVID-19. Ini terutama benar dalam kasus obat yang disebut tocilizumab.

“Kami mengamati hubungan yang kuat antara penggunaan obat COVID-19 dan tes hati yang abnormal,” kata Dr. Joseph Lim.

Kerusakan hati akibat efek samping pengobatan?

Sebuah penelitian di Yale Liver centre mengungkap bahwa terdapat hubungan antara kerusakan hati dan beberapa obat yang digunakan dokter untuk mengobati COVID-19. Ini terutama benar dalam kasus obat yang disebut tocilizumab.

“Kami mengamati hubungan yang kuat antara penggunaan obat COVID-19 dan tes hati yang abnormal,” kata Dr. Joseph Lim.

Banyak penelitian lainnya juga telah menunjukkan bahwa antibiotik (makrolida, kuinolon), obat antivirus (ribavirin), steroid, dan obat lain yang digunakan untuk mengobati pasien SARS dapat menyebabkan kerusakan hati. Faktanya, antibiotik, obat antivirus, dan steroid telah banyak digunakan untuk mengobati COVID-19, serupa dengan pasien SARS. Beberapa obat ini berpotensi menyebabkan kerusakan hati selama pengobatan COVID-19. Sebuah penelitian baru-baru ini melaporkan bahwa tingkat penggunaan lopinavir / ritonavir pada pasien dengan cedera hati yang baru berkembang, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pada pasien dengan fungsi hati normal setelah masuk. Yang penting, kelainan fungsi hati menyebabkan waktu tinggal di rumah sakit menjadi lebih lama. Kerusakan hati pada pasien COVID-19 mungkin disebabkan oleh penggunaan lopinavir / ritonavir sebagai pengobatan antivirus untuk infeksi SARS-CoV-2. Sebuah studi klinis multi-kelompok menemukan bahwa tingkat kerusakan hati pada pasien COVID-19 tergantung dengan jenis manifestasi klinis yang berbeda, di mana pasien ringan dan sedang mengalami peningkatan ALT (alanine transaminase) dan AST (aspartate aminotransferase) yang tidak normal, tetapi peningkatan enzim hati ini jauh lebih rendah dibandingkan pada pasien yang sakit parah dan kritis. Huang et al menunjukkan bahwa dari 13 pasien di unit perawatan intensif (ICU), 8 (62%) mengalami peningkatan AST, sedangkan dari 28 pasien yang tidak dirawat di unit perawatan intensif, 7 (25%) mengalami peningkatan AST. Alasannya mungkin karena pasien yang sakit parah dan kritis membutuhkan obat antivirus jangka panjang dan lebih terukur, seperti arbidol, lopinavir / ritonavir, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) merupakan faktor penting bagi kematian pasien COVID-19, dan penggunaan glukokortikoid lebih awal lebih baik dalam mengurangi risiko infeksi virus pada pasien ARDS. Para peneliti menemukan bahwa pengobatan kortikosteroid tidak mempengaruhi waktu pembersihan virus dari tubuh pasien, lama tinggal di rumah sakit, atau durasi gejala pada pasien dengan COVID-19 ringan. Zha et al menunjukkan bahwa 11 dari 31 pasien COVID-19 menerima terapi kortikosteroid, dan hingga 70% dari pasien yang sakit kritis menerima pengobatan kortikosteroid sistemik, yang menunjukkan bahwa penggunaan kortikosteroid dikaitkan dengan keparahan gejala.

Pedoman diagnosis dan pengobatan SARS-CoV-2 yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan bahwa pengobatan jangka panjang atau penggunaan obat-obatan ini dalam jumlah besar dapat menyebabkan reaksi merugikan pada fungsi hati, serta kerusakan hati karena hepatotoksisitas yang diinduksi obat.

Namun, karena dokter lebih cenderung meresepkan obat seperti contohnya tocilizumab kepada jenis pasien yang paling sakit parah, tidak mungkin untuk menentukan apakah pengobatan atau penyakit tersebut bertanggung jawab untuk menyebabkan kerusakan hati.

Tim tersebut sedang melakukan studi klinis dan laboratorium lebih lanjut untuk menyelidiki efek COVID-19 pada hati.

Mereka mengatakan bahwa lebih banyak penelitian diperlukan untuk menjelaskan mengapa kerusakan hati tampaknya jauh lebih buruk di antara pasien COVID-19 di Amerika Serikat daripada di China. Dalam makalah Yale Liver Centre di atas, penulis mengakui beberapa keterbatasan studi mereka. Ini termasuk desain retrospektifnya dan akses terbatas yang mereka miliki ke informasi demografis dan medis lain tentang pasien yang dapat memengaruhi hasil klinis.

Manifestasi covid-19 pada mata

Suatu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan di propinsi Hubei, China menemukan bahwa dari 38 termasuk pasien dengan COVID-19 yang dikonfirmasi secara klinis, 25 (65,8%) adalah laki-laki, dan usia rata-rata (SD) adalah 65,8 (16,6) tahun. Di antara mereka, 28 pasien (73,7%) memiliki temuan positif untuk COVID-19 pada RT-PCR dari usap nasofaring, dan di antaranya, 2 pasien (5,2%) menghasilkan temuan positif untuk SARS-CoV-2 di konjungtiva dan juga nasofaring. spesimen. Sebanyak 12 dari 38 pasien (31,6%; 95% CI, 17,5-48,7) memiliki manifestasi mata yang konsisten dengan konjungtivitis, termasuk hiperemia konjungtiva, kemosis, epifora, atau peningkatan sekresi. Dengan analisis univariat, pasien dengan gejala mata lebih cenderung memiliki jumlah sel darah putih dan neutrofil yang lebih tinggi dan kadar prokalsitonin, protein C-reaktif, dan dehidrogenase laktat yang lebih tinggi daripada pasien tanpa gejala mata. Selain itu, 11 dari 12 pasien dengan kelainan mata (91,7%; 95% CI, 61,5-99,8) memiliki hasil positif untuk SARS-CoV-2 pada RT-PCR dari usap nasofaring. Dari jumlah tersebut, 2 (16,7%) memiliki hasil positif untuk SARS-CoV-2 pada RT-PCR dari swab konjungtiva dan nasofaring.

Salah satu penemuan yang menarik adalah bahwa para pemakai kacamata ternyata lebih kecil kemungkinan terjangkit Covid-19 mungkin diduga dikarenakan kacamata menghalangi droplet mencapai mukosa dan jaringan mata, yang merupakan salah satu pintu masuk penularan, serta pemakai kacamata lebih jarang mengusap mata dengan tangan mereka.

Hendaknya tetap harus diwaspadai dan dipantau apabila inflamasi pada sekitar conjunctiva / konjungtiva menjalar ke jaringan lain disekitarnya terutama mata bagian dalam.

Manifestasi kulit pada pasien Covid-19

Manifestasi kulit, salah satu efek infeksi virus yang cukup diketahui, telah dilaporkan pada pasien dengan penyakit COVID-19. Manifestasi ini paling sering adalah ruam morbilliform, urtikaria, erupsi vesikuler, lesi akral, dan erupsi liveoid. Beberapa dari manifestasi kulit ini muncul dalam waktu dekat sebelum tanda dan gejala yang umumnya lainnya yang terkait dengan COVID-19 terjadi, menunjukkan bahwa gejala tersebut mungkin menunjukkan tanda-tanda COVID-19. Manifestasi kutan sangat diketahui terjadi pada keadaan pasien dengan penyakit virus, dan kadang manifestasi ini memiliki nilai diagnostik atau prognostik. Dengan COVID-19, meskipun kita berada pada titik yang relatif awal dalam pandemi, manifestasi kulit pada pasien yang terinfeksi mulai muncul dari seluruh dunia. Kami menjelaskan beberapa kelainan kulit saat ini yang diamati pada pasien dengan COVID-19.

Beberapa manifestasi kulit pada Covid-19 (A) Kelainan kulit pada pria berusia 68 tahun yang sakit kritis dengan COVID-19 termasuk ruam morbilliform di perut, (B) acral purpura, (C) dan purpura kulit seperti plak dan nekrosis dengan batas yang bertepi livingoid. (D) Biopsi dari perut menunjukkan kelompok keratinosit apoptosis di epidermis (panah), menunjukkan eksantema yang disebabkan virus.

Ruam morbiliform

Ruam morbilliform adalah morfologi umum yang terlihat pada eksantema virus. Dalam suatu studi kohort di Italia yang terdiri dari 18 pasien COVID-19 yang menderita kelainan kulit, 14 di antaranya (77,8%) mengalami erupsi eritematosa / morbilliform. Beberapa tenaga kesehatan Spanyol juga melaporkan pasien COVID-19 yang mengalami erupsi makulopapular / morbiliform nonspesifik, dengan setidaknya 1 kasus juga disertai dengan purpura fokal.

Urtikaria

Erupsi urtikaria muncul sebagai salah satu kemungkinan besar manifestasi kulit COVID-19. Dalam studi kohort Italia yang dijelaskan di atas, 3 dari 18 pasien dengan erupsi kulit berkembang menjadi urtikaria yang meluas. Dokter dari Spanyol melaporkan seorang wanita berusia 32 tahun dengan erupsi urtikaria pruritus dalam kondisi COVID-19 yang terjadi beberapa hari setelah mulai terapi hydroxychloroquine dan azithromycin dan yang secara simptomatis merespons terhadap terapi antihistamin. Kemudian, seorang wanita 27 tahun di Prancis mengembangkan erupsi urtikaria bersama dengan odynophagia dan arthralgia difus 48 jam sebelum onset demam dan menggigil serta diagnosis COVID-19. Onset timbulnya urtikaria sebelum gejala covid-19 yang lebih umum (sudah diketahui) berkembang meningkatkan kemungkinan bahwa erupsi kulit urtikaria dapat menjadi tanda COVID-19.

Erupsi Vesikuler

Erupsi vesikuler mirip varisela telah dideskripsikan penemuannya pada pasien COVID-19. Penelitian di Italia menggambarkan 22 pasien dengan erupsi vesikulopapular mirip varisela yang tersebar atau menyebar, mewakili kohort terbesar pasien COVID-19 yang dipublikasikan sejauh ini dengan erupsi kulit serupa. Para penulis menyimpulkan bahwa erupsi vesikulopapular ini spesifik untuk COVID-19, menekankan bahwa tidak ada pasien dalam kelompok mereka yang terpajan obat baru dalam 15 hari sebelum onset erupsi. Waktu rata-rata latensi dari gejala sistemik COVID-19 hingga ruam adalah 3 hari, dan durasi rata-rata manifestasi kulit adalah 8 hari. Tidak ada hubungan yang signifikan yang ditemukan dengan tingkat keparahan penyakit COVID-19 dan erupsi kulit. Kurang dari 50% dari erupsi dibiopsi, tetapi gambaran histopatologi termasuk dermatitis dengan keratinosit apoptosis, yang mirip dengan temuan di banyak exanthema pada virus lainnya.

Lesi Akral ("Jari Covid")

Lesi kulit akral telah dilaporkan pada pasien dengan COVID-19, dan bentuknya dapat berbeda. Dalam sebuah laporan dari Kuwait, 2 pasien asimtomatik yang didiagnosis dengan COVID-19 dideskripsikan memiliki lesi akral seperti perniosis. Sebagai pembanding, peneliti Spanyol juga melaporkan seorang wanita berusia 28 tahun yang mengembangkan papula eritematosa pruritus khususnya di tumitnya.

Erupsi Livedoid

Ada beberapa kasus yang dilaporkan dengan erupsi mirip livedo reticularis pada pasien AS dengan COVID-19. Perubahan livedoid mungkin bersifat berdiri sendiri, namun potensi pentingnya adalah dugaan bahwa lesi ini dianggap sekunder akibat vaskulopati trombotik yang diinduksi COVID-19. Jika erupsi Livedoid pada akhirnya diketahui terjadi pada pasien COVID-19 dengan vaskulopati trombotik sistemik, akan sangat penting untuk mengenali erupsi ini secara klinis, dan mungkin memiliki nilai prognostik pada pasien ini.

Erupsi lainnya

Ada beberapa laporan pasien COVID-19 yang mengalami erupsi kulit yang tidak biasa. Misalnya, seorang wanita 64 tahun di Prancis dengan COVID-19 yang mengembangkan ruam yang konsisten dengan Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema (SDRIFE) 4 hari setelah dia menjadi demam baru-baru ini dilaporkan. Meskipun SDRIFE biasanya adalah erupsi yang diinduksi oleh obat , penulis pada artikel tersebut tidak dapat menghubungkan kasus ini dengan obat penyebabnya. Selain itu, Joob dan kolega melaporkan ruam petekie pada pasien COVID-19 yang menyerupai erupsi kulit yang terlihat pada demam berdarah dengue.

Seorang wanita 39 tahun dengan urtikaria pada (A) tubuh , (B) paha, dan area lainnya. Urtikaria mulai 1 hari setelah onset anosmia dan 1 hari sebelum onset demam. Tak lama kemudian, dia didiagnosis dengan COVID-19 dan, sejauh ini, penyakitnya relatif ringan.

Seorang wanita 39 tahun dengan urtikaria pada (A) tubuh , (B) paha, dan area lainnya. Urtikaria mulai 1 hari setelah onset anosmia dan 1 hari sebelum onset demam. Tak lama kemudian, dia didiagnosis dengan COVID-19 dan, sejauh ini, penyakitnya relatif ringan.Manifestasi covid-19 pada organ reproduksi

Selain organ-organ yang dibahas di atas, virus SARS-COV2 penyebab Covid-19 juga ditemukan atau mempengaruhi organ lainnya antara lain organ-organ pada sistem reproduksi. Seperti dibahas di awal artikel ini salah satu teori terkuat awal multiplikasi virus ini adalah dengan memasuki sel dengan mediasi reseptor ACE2, Reis et al. (2010) juga telah mengkonfirmasi adanya ACE2, angiotensin (1-7) dan reseptor MAS di testis, khususnya pada sel Leydig dan Sertoli.

Fungsi utama sel Leydig adalah memproduksi hormon steroid seks, khususnya testosteron. Dengan demikian, keberadaan reseptor MAS mungkin menunjukkan bahwa angiotensin (1-7) memodulasi sekresi testosteron (Reis et al., 2010). Kehadiran reseptor MAS dan angiotensin (1-7) di tubulus seminiferus juga dapat menjelaskan keterlibatan sel Sertoli dan sel germinal (Reis et al., 2010). Meskipun ekspresi testis ACE2 dapat menunjukkan kemungkinan masuknya virus ke dalam testis, literatur tentang SARS-CoV tidak konsisten dan tidak sesuai. Zhao dkk. (2003), menemukan adanya SARS-CoV di sel epitel testis dan di sel Leydig, sedangkan Ding et al. (2004), menemukan infeksi langsung di organ lain, tetapi tidak di testis.

Dalam penelitian baru-baru ini, Song et al. (2020) mengumpulkan 12 sampel cairan simen dari pasien COVID-19 yang selamat dan biopsi testis dari pasien COVID-19 yang meninggal. Dalam sampel sperma dan dalam biopsi testis, jaringan tidak terdeteksi RNA 2019-nCov. Hasil ini bisa menunjukkan bahwa virus tidak akan langsung menginfeksi testis atau saluran genital pria bahkan dalam fase akut.

Dalam penelitian baru-baru ini, Song et al. (2020) mengumpulkan 12 sampel cairan simen dari pasien COVID-19 yang selamat dan biopsi testis dari pasien COVID-19 yang meninggal. Dalam sampel sperma dan dalam biopsi testis, jaringan tidak terdeteksi RNA 2019-nCov. Hasil ini bisa menunjukkan bahwa virus tidak akan langsung menginfeksi testis atau saluran genital pria bahkan dalam fase akut.

Kekhawatiran ini dilatarbelakangi data yang menunjukkan bahwa SARS‐CoV‐2 dapat mempengaruhi organ reproduksi laki-laki dan mengakibatkan infertilitas laki-laki, hal in bermula dari beberapa pengamatan. Studi awal di China dan Italia menunjukkan bahwa pria lebih rentan terhadap COVID-19 dibandingkan wanita (Guan et al., 2020; Livingston & Bucher, 2020). Sebuah studi observasi kohort besar baru-baru ini dari Inggris yang menampilkan sekitar 20 ribu pasien COVID-19 melaporkan bahwa laki-laki mewakili 60% kasus dan menganggap jenis kelamin laki-laki sebagai salah satu faktor risiko COVID-19 (Docherty et al., 2020). Yang lebih mengkhawatirkan adalah hasil dari tinjauan sistematis baru — termasuk 48 artikel yang baru-baru ini diterbitkan dan 16 database — di mana ditemukan bahwa pria lebih mungkin menderita atau meninggal akibat komplikasi COVID-19 dibandingkan dengan wanita (Serge, Vandromme, & Charlotte , 2020). Sebagian besar dari laki-laki yang rentan ini berada dalam usia subur, sehingga kemampuan reproduksinya dapat terpengaruh. Terakhir, seperti influenza, pasien COVID-19 menderita demam, yang dapat memengaruhi produksi sperma. Dilaporkan bahwa penyakit demam berdampak pada parameter semen (Sergerie, Mieusset, Croute, Daudin, & Bujan, 2007). Jumlah sperma total dan persentase motilitas berkurang secara signifikan pada hari ke 15, 37 setelah episode demam sebelum kembali normal setelah beberapa minggu (Sergerie et al., 2007). Peningkatan indeks fragmentasi DNA sperma dan perubahan dalam komposisi protein inti dari spermatozoon yang mengalami ejakulasi dilaporkan setelah episode demam (Evenson, Jost, Corzett, & Balhorn, 2000).

Virus yang berbeda dapat menggunakan rute yang berbeda untuk masuk ke dalam sel inang. SARS‐CoV‐2 menggunakan reseptor ACE2 yang sama dengan yang digunakan oleh saudaranya, virus SARS‐CoV, dengan bantuan TMPRSS2 (lihat gambar siklus di awal artikel). Analisis ekspresi sel tunggal telah mendeteksi ekspresi ACE2 RNA tidak hanya pada sel epitel paru, tetapi juga pada beberapa organ lain, di antaranya pada ginjal dan kandung kemih (Fan et al., 2020; Lin et al., 2020; Tipnis et al., 2000). Analisis ekspresi protein juga mengkonfirmasi adanya protein ACE2 di beberapa jaringan (Hamming et al., 2004). Menariknya, ekspresi ACE2 tertinggi ditemukan di testis (Fan et al., 2020). Ekspresi reseptor ACE2 yang tinggi di testis menimbulkan kekhawatiran bahwa SARS ‐ CoV-2 memiliki rute untuk memasuki beberapa jika tidak semua sel testis dan dengan demikian dapat menyebabkan kerusakan.

Untuk menganalisis lebih lanjut jenis sel testis yang rentan terhadap virus SARS-CoV, Wang et al. mempelajari ekspresi ACE2 pada sel tunggal yang berada di testis manusia (Wang & Xu, 2020). Mereka menemukan bahwa ACE2 terutama diekspresikan dalam sel spermatogonia, sel leydig dan sel Sertoli, sedangkan spermatosit dan spermatid memiliki ekspresi yang sangat rendah (Wang & Xu, 2020). Menariknya, ekspresi TMPRSS2 mirip dengan ACE2, dimana TMPRSS2 juga terdapat banyak di spermatogonia dan spermatid. Juga telah dibuktikan bahwa sel spermatogonia positif ACE2 mengekspresikan gen yang penting yang dibutuhkan untuk reproduksi dan transmisi virus ini, sedangkan sel leydig dan Sertoli positif ACE2 mengekspresikan gen yang diperlukan untuk sambungan sel-sel dan imunitas. Secara kolektif, hasil ini menyoroti risiko COVID-19 pada sel testis dan proses spermatogenesis.

Satu-satunya bukti langsung untuk efek COVID-19 pada fungsi reproduksi pria berasal dari penelitian di mana hormon seks seperti testosteron (T), luteinising hormone (LH) dan follicle-stimulating hormone (FSH) dibandingkan antara pasien COVID-19 dan kelompok kontrol yang sehat. Sementara tingkat T tidak berbeda antara kedua kelompok, rasio T terhadap LH dan rasio FSH terhadap LH menurun secara signifikan pada pasien COVID-19 (Ma et al., 2020). Ini mungkin bukti langsung pertama terhadap pengaruh COVID-19 pada kemampuan testis untuk menghasilkan hormon seks; namun, hasil penelitian ini harus diikuti dengan analisis lanjutan yang lebih langsung dari cairan mani pasien COVID-19 untuk mengevaluasi efek — jika ada — pada jumlah, volume, morfologi, atau motilitas sperma. Telah dilaporkan bahwa SARS‐CoV menyebabkan orkitis disamping komplikasi lain (Xu et al., 2006), sehingga diduga SARS‐CoV‐2 juga dapat menyebabkan komplikasi yang sama pada laki-laki.

Penularan COVID-19 diperkirakan terjadi melalui jalur pernapasan dan kontak dekat, sedangkan jalur fekal-oral juga dimungkinkan. Sementara kehadiran reseptor ACE2 di permukaan beberapa sel testis dapat meningkatkan kekhawatiran kerusakan testis atau penularan infeksi secara seksual, sebuah penelitian terbaru tidak menemukan bukti SARS‐ CoV‐2 dalam air mani atau spesimen testis yang diambil dari COVID-19 pasien yang menunjukkan bahwa penyakit tersebut tidak memiliki jalur penularan secara seksual (Song et al., 2020).

Saat ini tidak ada penelitian yang memastikan kemungkinan masuknya SARS ‐ CoV-2 di testis melalui ACE2 atau mekanisme lain, tetapi ini bisa menjadi hipotesis etiopatogenik infertiltas di masa depan pada pasien yang terkena infeksi SARS-CoV-2.

Hipotesis etiopatogenik lain adalah bahwa infeksi SARS-CoV-2 menyebabkan respon inflamasi / imun tidak langsung pada testis. Memang, konsentrasi infiltrasi inflamasi testis yang tinggi telah diamati pada pasien yang terinfeksi SARS-CoV (Xu et al., 2006). Sel inflamasi tersebut dapat mengganggu fungsi sel Leydig, sehingga menghambat produksi testosteron, serta menghancurkan sel tubulus seminiferus (Xu et al., 2006). Sitokin yang diproduksi oleh sel inflamasi dapat mengaktifkan respons autoimun dan mengembangkan antibodi di dalam tubulus seminiferus (Xu et al., 2006).

Namun, pada fase akut, perubahan fungsi sel Leydig ini mungkin tidak terlihat jelas. Ma et al. (2020), dalam studi retrospektif baru-baru ini pada pasien COVID-19, menunjukkan bahwa mereka memiliki serum luteinising hormone (LH) dan prolaktin yang jauh lebih tinggi daripada pria sehat, tetapi tanpa perubahan pada kadar testosteron serum. Para penulis menjelaskan hasil ini dengan umpan balik negatif halus awal antara testosteron dan LH. Mungkin pada tahap awal, produksi testosteron yang terganggu dapat merangsang pelepasan LH yang dapat mempertahankan kadar testosteron untuk sementara, dan hanya setelah beberapa waktu, hipogonadisme klinis akan muncul.

Hipotesis etiopatogenik ini harus dipertimbangkan dalam kasus-kasus di mana COVID-19 didiagnosis pada pria muda, agar dapat menerapkan program skrining andrologi dan tindak lanjut yang lebih ketat dalam jangka panjang.

Sayangnya, studi primer ini memiliki beberapa keterbatasan dari ukuran sampel yang kecil, metode pengujian, perjalanan penyakit. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil dan untuk mengevaluasi pencegahan kerusakan testis dan kemungkinan dapat membalikkan efeknya dengan perawatan baru yang dapat diperkenalkan dalam waktu singkat untuk efek masa depan yang panjang.

Pengaruh potensial SARS‐CoV‐2 terhadap kehamilan / kesehatan prenatal antenatal / keguguran

Wanita hamil telah terbukti berisiko tinggi mengalami komorbiditas dan mortalitas terkait infeksi influenza (Rasmussen, Jamieson, & Bresee, 2008; Rasmussen, Jamieson, & Uyeki, 2012). Infeksi SARS sebelumnya (SARS pertama) menunjukkan bahwa ibu hamil memiliki angka kematian yang lebih tinggi (25%) dibandingkan dengan populasi umum (10%; Wong et al., 2004). Dengan meningkatnya jumlah ibu hamil dan anak-anak yang terdampak COVID-19, perlu diketahui apakah ibu hamil termasuk kelompok risiko tinggi kematian COVID-19 atau peningkatan rawat inap dan juga untuk mengevaluasi risiko perpindahan vertikal baik dari ibu ke janin atau dari neonatus ke ibu.

Studi yang membandingkan karakteristik wanita hamil yang terinfeksi COVID-19 dengan wanita tidak hamil dari Wuhan, China menunjukkan karakteristik klinis yang serupa dan tidak mencatat kematian ibu akibat infeksi tersebut (Cao et al., 2020; H. Chen et al., 2020; Yu et al., 2020). Laporan tersebut menunjukkan bahwa wanita hamil yang terinfeksi memiliki gejala COVID-19 ringan; Namun, kami harus berhati-hati dalam menafsirkan hasil ini karena ukuran sampelnya kecil dan kasus wanita terinfeksi pada akhir trimester. Sangat bertentangan dengan laporan ini, sebuah penelitian dari Iran melaporkan kematian ibu yang tinggi (7 dari 9) di antara wanita hamil yang terkena COVID-19 (Hantoushzadeh et al., 2020). Perbedaan angka mortalitas antara studi-studi ini dapat disebabkan oleh komorbiditas yang parah dalam studi di Iran, tahap kehamilan pada saat terinfeksi sebagai wanita hamil dimana pada trimester ke-2 atau ke-3 dalam studi di Iran, dan juga dapat dikaitkan dengan usia 5 dari 9 wanita dalam penelitian Iran berusia 35 tahun ke atas. Perlu disebutkan bahwa 4 dari 7 kasus hamil meninggal di Iran — termasuk dalam penelitian ini — telah memberikan obat anti-malaria hydroxychloroquine sebagai bagian dari rencana pengobatan mereka untuk melawan COVID-19. Penggunaan hydroxychloroquine dapat secara langsung atau tidak langsung maupun tidak berhubungan menjelaskan kematian ibu karena beberapa efek samping termasuk kebutaan, gagal jantung dan toksisitas ginjal antara lain telah sering dilaporkan (ditinjau dalam Alanagreh, Alzoughool, & Atoum, 2020; Rosenberg et al., 2020) . Penenelitan dengan pengumpulan data sampel lebih besar dengan variable terkait yang lebih dapat mengeliminasi faktor lain perlu dilakukan di masa depan.

Kesehatan neonatal adalah salah satu poin penting perhatian lainnya pada ibu yang terinfeksi COVID-19. Dalam sebuah penelitian dari Wuhan, 33 neonatus lahir dari ibu dengan COVID-19, dan tidak ada komplikasi kesehatan yang dilaporkan kecuali sesak napas pada empat kasus (Zeng et al., 2020). Penelitian lain, termasuk jumlah kasus yang lebih sedikit, tidak melaporkan adanya masalah kesehatan neonatal kecuali berat lahir rendah (<2.500 g) dan persalinan prematur (Cao et al., 2020; Chen & Lou, 2020). Dua penelitian lain dari China dan Iran melaporkan dua kematian neonatal dari 19 kasus yang diteliti (Hantoushzadeh et al., 2020; Zhu, Wang, et al., 2020). Tidak ada kasus keguguran yang dilaporkan pada trimester pertama kehamilan COVID-19. Secara keseluruhan, tampaknya neonatus yang dilahirkan oleh ibu hamil COVID-19 tidak memiliki peningkatan risiko komplikasi klinis dibandingkan dengan kehamilan normal dan beberapa komplikasi neonatal yang dilaporkan dapat dikaitkan dengan status kesehatan ibu secara keseluruhan daripada konsekuensi infeksi COVID-19.

Risiko transfer vertikal SARS-CoV-2 antara ibu dan janin dimungkinkan dengan mengetahui bahwa reseptor ACE2 diekspresikan dalam plasenta dan uterus (Levy et al., 2008); Namun, sebagian besar data yang dipublikasikan tidak mendukung prediksi ini karena sebagian besar neonatus yang lahir dari ibu yang terkena COVID-19 dinyatakan negatif (Chen et al., 2020; Liu et al., 2020; Yu et al., 2020). Namun terdapat penelitian yang telah melaporkan adanya penemuan transfer vertikal SARS-CoV-2 dari ibu ke neonatus (Hantoushzadeh et al., 2020; Yu et al., 2020), tetapi penelitian ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena berjumlah sedikit dan mungkin dapat terjadi karena pajanan neonatal terhadap SARS-CoV-2 setelah bersalin dari lingkungan tempat melahirkan.

Suatu tinjauan sistematis dan meta-analisis yang baru-baru ini diterbitkan meninjau hasil dari tiga infeksi virus corona (SARS, MERS dan COVID-19) termasuk sekitar 80 wanita yang dirawat di rumah sakit, melaporkan bahwa tingkat kematian ibu adalah 0% untuk COVID-19 dibandingkan dengan 25% -30% untuk infeksi MERS dan SARS (Di Mascio et al., 2020). Keguguran hanya dilaporkan pada infeksi SARS. Kelahiran prematur, preeklamsia dan operasi caesar lebih sering terjadi pada ibu yang terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan infeksi SARS dan MERS.

2. PEMBENTUKAN MUKUS KENTAL PADA SALURAN PERNAFASAN

Salah satu tanda lain dari pasien Covid-19 terutama yang sedang berada pada tahap kritis adalah ditemukannya mukus dengan visikositas tinggi atau kental di saluran pernafasan, hal ini ditemukan pada beberapa otopsi post mortem beberapa pasien serta temuan radiologis seperti dari CT scan thoraks.

Gambaran manifestasi CT Scan dada pada pasien Covid-19

SARS-CoV-2 dilaporkan menggunakan angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2) sebagai reseptor sel ke manusia , dan pertama menyebabkan kerusakan interstisial paru dan diikuti dengan perubahan parenkim. Tabel ini menunjukkan manifestasi CT COVID-19 dari berbagai sumber dan literatur. Namun demikian dilaporkan, gambar CT dada dapat menunjukkan fitur atau pola pencitraan yang berbeda pada pasien COVID-19 dengan perjalanan waktu dan tingkat keparahan penyakit yang berbeda. Selanjutnya, kami akan sedikit menjelaskan beberapa manifestasi pencitraan CT scan thorax COVID-19 pada kasus yang sudah dikonfirmasi.

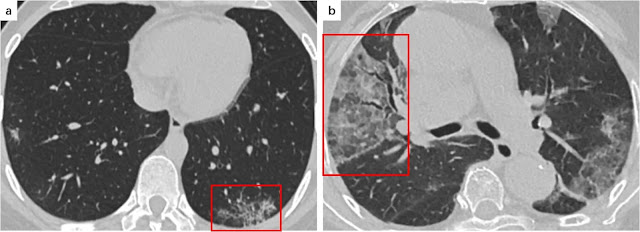

Ground Glass Opacity

GGO didefinisikan sebagai daerah berkabut dengan sedikit peningkatan densitas di paru-paru tanpa mengaburkan margin bronkial dan pembuluh darah, yang mungkin disebabkan oleh perpindahan sebagian udara karena pengisian sebagian ruang udara atau penebalan interstisial. Pada pasien dengan COVID-19, biasanya ditemukan GGO unilateral atau bilateral pada paru-paru perifer dan distribusi subpleural. (Gambar 1) Dalam penyelidikan radiologis pertama dari 21 pasien oleh Chung et al, GGO ditemukan pada 57% pasien dan diyakini sebagai manifestasi CT paling awal yang terlihat secara radiografi pada beberapa pasien. Hasil ini konsisten dengan penelitian selanjutnya, menampilkan GGO sebagai temuan pencitraan yang paling umum dengan tingkat kejadian hingga 98% . Baru-baru ini, biopsi post-mortem pertama pada pasien COVID-19 dilaporkan Xu et al., menunjukkan edema paru dan pembentukan membran hialin di kedua paru-paru, yang kami berspekulasi mungkin merupakan pendorong patologis yang mendasari terjadinya tanda GGO. Selain itu, GGO sering disertai dengan fitur atau pola lain, termasuk penebalan dan konsolidasi septum retikuler dan / atau interlobular. GGO ditambah dengan area kecil dari konsolidasi mungkin menunjukkan pola pneumonia dari suatu cedera paru.

Konsolidasi

Istilah konsolidasi mengacu pada udara alveolar yang digantikan oleh cairan, sel, atau jaringan yang patologis, yang dimanifestasikan oleh peningkatan kepadatan parenkim paru yang mengaburkan batas tepi pembuluh dan dinding saluran napas yang mendasarinya. Konsolidasi multifokal, bercak, atau segmental, didistribusikan di daerah subpleural atau di sepanjang ikatan bronkovaskular, biasanya muncul pada pasien COVID-19 (Gambar 1) dengan tingkat kejadian 2-64% sumber 1 sumber 2 sumber 3. Pada pasien COVID-19, konsolidasi mungkin berhubungan dengan eksudat fibromyxoid seluler di alveoli. Selain itu, konsolidasi dianggap sebagai petunjuk dari perkembangan penyakit. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan keterlibatan paru-paru secara bertahap meningkat menjadi konsolidasi hingga 2 minggu setelah onset penyakit, yang berarti sesuai dengan kesimpulan lain bahwa GGO dapat berkembang atau berdampingan dengan konsolidasi dalam 1-3 minggu . Demikian juga, Song et al juga menemukan lesi yang lebih konsolidatif pada pasien dengan interval waktu penyakit yang lebih lama antara onset gejala dan CT scan atau pasien lebih tua dari 50 tahun, sehingga menunjukkan bahwa manifestasi ini dapat berfungsi sebagai indikator dalam tingkat keparahan dan peringatan dalam pengelolaan pasien.

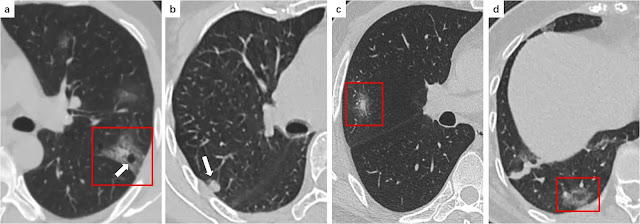

Gambar 1 : a. Seorang pasien COVID-19 laki-laki berusia 35 tahun yang mengalami demam dan sakit kepala selama 1 hari. CT scan menunjukkan Ground Glass Opacity (GGO) murni di lobus kanan bawah (kotak merah). b. Seorang pasien COVID-19 laki-laki berusia 47 tahun yang mengalami demam selama 7 hari. CT scan menunjukkan konsolidasi di area subpleural lobus kanan (kotak merah)

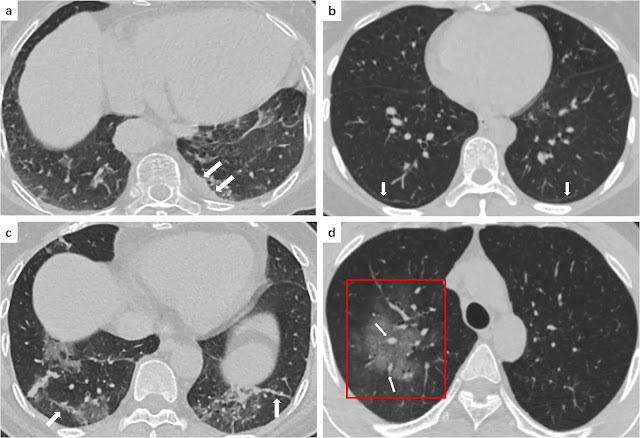

Pola retikuler

Pola retikuler didefinisikan sebagai struktur interstisial paru yang menebal contohnya seperti septa interlobular dan garis intralobular, yang dimanifestasikan sebagai kumpulan kekeruhan linier kecil yang tak terhitung banyaknya pada gambar CT (Gambar 2). Pembentukan pola ini mungkin terkait dengan infiltrasi limfosit interstisial yang menyebabkan penebalan septum interlobular. Beberapa penelitian telah mencatat pola retikuler dengan penebalan septum interlobular sebagai manifestasi CT dada umum dari COVID-19, urutan ketiga banyaknya setelah GGO dan konsolidasi. Seiring perjalanan penyakit semakin lama, prevalensi pola retikuler dapat meningkat pada pasien COVID-19.

Pola paving acak

Pola paving dengan bentuk acak dan tidak teratur menunjukkan septa interlobular menebal dan garis intralobular dengan superimposisi pada latar belakang GGO, menyerupai batu paving yang tidak beraturan (Gambar 2), yang tidak diamati sesering GGO dan konsolidasi. Berdasarkan pengetahuan patologis sebelumnya tentang SARS, tanda ini mungkin disebabkan oleh edema alveolar dan inflamasi interstitial pada cedera paru akut. Investigasi terbaru melaporkan 5-36% pasien COVID-19 menemukan pola paving tidak beraturan ini dalam penelitian mereka. Selain itu, jika dikombinasikan dengan GGO yang tersebar dan konsolidasi, pola paving yang tidak beraturan ini dapat menjadi sinyal COVID-19 memasuki tahap progresif atau peak stage.

Gambar 2 : a. Seorang pasien COVID-19 wanita berusia 34 tahun yang mengalami demam dengan batuk kering selama 2 hari. CT scan menunjukkan sedikit pola retikuler di lobus kiri bawah dan area subpleural (kotak merah). b. Seorang pasien COVID-19 wanita 81 tahun yang mengalami demam disertai batuk selama 7 hari. CT scan menunjukkan pola retikuler dibalik GGO, menyerupai tanda pola batu paving yang tidak beraturan di lobus tengah kanan (kotak merah).

Bronkogram udara

Air bronchogram atau bronkogram udara didefinisikan sebagai pencitraan radiologis paru yang menemukan pola dimana bronkus berisi udara (atenuasi rendah) dengan latar belakang paru-paru yang berwarna opak tanpa udara (atenuasi tinggi) dan telah dilaporkan sebagai manifestasi CT lain dari COVID-19 (Gambar 3). Namun, menurut laporan Xi Liu et al tentang observasi umum terbaru dari otopsi COVID-19, terdapat perlekatan mukus kental yang ada di bronkus paru; oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bronkus dengan atenuasi rendah pada pencitraan CT dapat dimungkinkan terjadi karena diisi dengan mucus kental, bukan udara. Selain itu, tanda ini sering disertai dengan sedikit dilatasi bronkiolus, dan oleh karena itu kami pikir lebih tepat untuk menyebutnya sebagai bronkiolektasis. Sedangkan untuk batuk kering pada pasien COVID-19, kami menduga hal itu mungkin disebabkan oleh tingginya viskositas mukus dan kerusakan bronkiolus yang membesar, sehingga motilitas sputum rendah.

Perubahan jalan nafas

Perubahan jalan napas termasuk diantaranya bronkiektasis dan penebalan dinding bronkial (Gambar 3b). Bronkiektasis dilaporkan pada beberapa kasus COVID-19, sementara penebalan dinding bronkial telah dilaporkan pada sekitar 10% hingga 20% pasien COVID-19. Patogenesis / patofisiologi dapat berupa kerusakan inflamasi pada dinding bronkial dan obstruksi bronkial, yang mengakibatkan kerusakan struktur dinding bronkial, proliferasi jaringan fibrosa, fibrosis, dan bronkiektasis traktif. Li et al menyelidiki 83 pasien COVID-19 dan menemukan kejadian penebalan dinding bronkial pada pasien yang parah / kritis secara signifikan lebih tinggi daripada pada pasien biasa.

Gambar 3 : a. Seorang pasien COVID-19 laki-laki berusia 48 tahun mengalami demam selama 5 hari. CT scan menunjukkan GGO bilateral di lobus bawah (bingkai merah) dan bronkogram udara (panah putih) di daerah subpleural kiri. b. Seorang pasien COVID-19 laki-laki 66 tahun yang mengalami demam disertai batuk selama 7 hari. CT scan menunjukkan pola retikuler di daerah subpleural lobus bawah bilateral, GGO, dan penebalan dinding bronkial (panah putih) di lobus kanan tengah

Perubahan pleura

Perubahan pleura diantaranya yaitu penebalan pleura (Gambar 4a) dan efusi pleura pernah dilaporkan pada COVID-19, dimana penebalan pleura lebih sering terjadi. Menurut penelitian terbaru yang melibatkan 81 pasien dengan COVID-19, 32% dari mereka menunjukkan penebalan pleura sementara 5% menunjukkan efusi pleura. Berdasarkan pengalaman infeksi virus coronavirus Timur Tengah (MERS-CoV) dan temuan terbaru, adanya efusi pleura mungkin menunjukkan prognosis yang buruk pada COVID-19. Selain itu, laporan otopsi dari Xi Liu et al baru-baru ini juga mengungkapkan foto penebalan pleura dengan adhesi ekstensif pada pasien COVID-19, menunjukkan konsistensi antara presentasi pencitraan CT dengan temuan otopsi.

Garis lengkung subpleural

Manifestasi ini didefinisikan sebagai garis opasitas lengkung tipis dengan ketebalan 1-3 mm, terletak kurang dari 1 cm dari dan sejajar dengan permukaan pleura (Gambar 4b). Wu et al dan Li et al keduanya melaporkan sekitar 20% pasien dengan COVID-19 menunjukkan tanda ini, yang mungkin berhubungan dengan edema paru atau fibrosis pada COVID-19.

Fibrosis

Manifestasi CT dari adanya fibrosis atau garis-garis fibrosa juga diamati pada COVID-19 (Gambar 4c). Pan et al melaporkan 17% pasien COVID-19 dengan garis-garis berserat dalam temuan mereka. Lesi fibrosa dapat terbentuk selama proses penyembuhan peradangan kronis paru atau penyakit proliferatif, dengan penggantian komponen seluler secara bertahap menjadi jaringan parut. Saat ini, hubungan antara fibrosis dan prognosis pasien masih diperdebatkan. Beberapa peneliti menyarankan adanya fibrosis menunjukkan prognosis yang baik dari pasien COVID-19 dengan status penyakit yang menstabilkan. Namun, beberapa pihak yang lain berpendapat bahwa fibrosis mungkin menunjukkan hasil yang buruk dari COVID-19, dengan melaporkan bahwa keadaan kemudian dapat berkembang menuju tahap peak stage atau mengakibatkan penyakit fibrosis interstitial paru. Sumber 1 Sumber 2

Pembesaran pembuluh darah

Pembesaran pembuluh darah atau vascular enlargement sering digambarkan sebagai dilatasi pembuluh darah paru di sekitar dan di dalam lesi pada gambar hasil CT Scan (Gambar 4d). Satu studi melaporkan manifestasi CT khusus ini pada pasien COVID-19 RT-PCR-negatif yang dirawat di rumah sakit 6 hari setelah onset gejala. Meskipun jarang dilaporkan, manifestasi ini penting untuk diwaspadai, manifestasi ini mungkin disebabkan oleh kerusakan dan pembengkakan dinding kapiler yang disebabkan oleh faktor pro-inflamasi.

Gambar 4 : a. Pasien COVID-19 wanita berusia 80 tahun yang mengalami demam selama 7 hari. CT scan menunjukkan penebalan pleura kiri (panah putih). b. Seorang pasien COVID-19 wanita berusia 43 tahun yang mengalami demam dan menggigil selama 5 hari. CT scan menunjukkan garis subpleural (panah putih) di lobus bawah bilateral. c. Seorang pasien COVID-19 wanita berusia 66 tahun dengan gejala batuk dan mialgia selama 7 hari. CT scan menunjukkan GGO bilateral dan garis-garis fibrosa (panah putih) di lobus kiri bawah. d. Seorang pasien COVID-19 laki-laki berusia 35 tahun yang mengalami demam dan sakit kepala selama 1 hari. CT scan menunjukkan area GGO yang luas (kotak merah) di lobus kanan atas dengan beberapa pembesaran vaskular kecil (panah putih)

Tanda gelembung udara

Tanda gelembung udara atau air bubble sign mengacu pada ruang kecil berisi udara di paru-paru (Gambar 5a), yang mungkin merupakan pelebaran patologis dari ruang fisiologis atau penampang bronkiolektasis, atau terkait dengan proses konsolidasi resorpsi. Shi et al menyebut tanda ini sebagai perubahan kistik bulat dalam penelitian mereka, sementara Kong et al melaporkannya sebagai tanda rongga/kavitas (cavity sign). Namun, mengingat gambar yang ditampilkan dalam studi mereka dan definisi kista dan rongga, kami percaya mungkin lebih tepat untuk menyebut ruang kecil berisi udara seperti gelembung ini sebagai tanda gelembung udara (air bubble sign).

Nodul

Manifestasi CT Scan Nodul mengacu pada keburaman bulat atau tidak teratur dengan tepi yang jelas atau tidak jelas, berukuran diameter kurang dari 3 cm (Gambar 5b). Tanda ini sering dikaitkan dengan pneumonia virus. Seperti yang dilaporkan, 3-13% dari pasien COVID-19 dapat muncul dengan tanda nodul padat tidak teratur multifokal atau nodul dengan tanda halo yang terlihat.

Tanda halo

Tanda halo pada CT Scan pasien Covid-19 didefinisikan sebagai nodul atau massa yang dikelilingi oleh pola ground glass (Gambar 5c). Dalam penelitian terbatas saat ini, hanya Li et al yang melaporkan kasus tanda halo pada pasien COVID-19 wanita berusia 27 tahun. Di masa lalu, tanda halo dianggap terkait dengan perdarahan perilesional pada infeksi jamur angioinvasif atau metastasis hipervaskuler, serta infeksi virus dan pneumonia tertentu. Namun, pendorong patologis utama dari manifestasi ini masih belum diketahui hingga saat ini.

Tanda halo terbalik atau tanda atol

Tanda CT Scan halo terbalik, juga dikenal sebagai tanda atol (atoll sign), dideskripsikan sebagai GGO bulat fokal yang dikelilingi oleh konsolidasi seperti cincin utuh atau hampir utuh (lihat Gambar 5d). Awalnya dilaporkan spesifik untuk pneumonia kriptogenik terorganisir (cryptogenic organizing pneumonia) tetapi kemudian ditemukan pada pasien lain . Baru-baru ini, tanda ini dilaporkan pada beberapa kasus COVID-19, yang mungkin dikaitkan dengan perkembangan penyakit yang membuat konsolidasi berkembang di sekitar GGO atau absorpsi lesi meninggalkan intensitas yang berkurang di pusat halo.

Gambar 5 : a. Seorang pasien COVID-19 laki-laki berusia 49 tahun yang mengalami demam dengan diare selama 3 hari. CT scan menunjukkan GGO yang tidak merata (kotak merah) dengan tanda gelembung udara (panah putih) di segmen apikoposterior lobus kiri atas. b. Seorang wanita pasien COVID-19 76 tahun yang mengalami demam disertai batuk selama 4 hari. CT scan menunjukkan nodul yang tidak teratur (panah putih) di segmen posterior lobus kanan atas. c. Seorang pasien COVID-19 laki-laki 46 tahun mengalami demam disertai batuk kering selama 5 hari. CT scan menunjukkan nodul padat yang dikelilingi oleh ground glass halo di segmen lateral lobus tengah kanan (kotak merah). d. Seorang wanita 66 tahun yang dikonfirmasi dengan COVID-19 mengalami demam dan mialgia selama 7 hari. CT scan menunjukkan tanda halo terbalik (kotak merah) di segmen basal posterior lobus kanan bawah

Limfadenopati

Ambang batas penentuan limfadenopati agaknya diperdebatkan, biasanya diameter taksis pendek 1 cm untuk nodus mediastinum (Gambar 6). Limfadenopati dilaporkan terjadi pada 4-8% pasien dengan COVID-19 . Selain itu, limfadenopati dianggap sebagai salah satu faktor risiko signifikan dari pneumonia COVID-19 yang parah / kritis. Menurut temuan Kanne JP et al limfadenopati yang terjadi bersamaan dengan efusi pleura dan nodul paru kecil yang luas mungkin menunjukkan adanya superinfeksi bakteri.

Efusi perikardial

Efusi perikardial jarang digunakan untuk identifikasi pasien COVID-19, dengan kejadian sekitar 5%, yang mungkin mengindikasikan terjadinya peradangan (inflamasi) yang parah. Sebuah studi baru-baru ini menemukan pasien COVID-19 dalam tahap parah / kritis menunjukkan kejadian efusi perikardial yang lebih tinggi daripada pasien biasa.

Gambar 6 : Seorang pasien COVID-19 wanita berusia 49 tahun mengalami nyeri dada selama 14 hari. CT scan menunjukkan pembesaran nodul kelenjar getah bening mediastinum (tanda bintang)